更新情報

2025年07月31日

家づくりコラム

平屋と2階建ての耐震性を比較!安心して暮らせる住まいとは?

こんにちは!𠮷原建設です。

日本は地震の多い国であり、安心して暮らせる住まいの耐震性は注文住宅を検討する際に最も重視されるポイントの1つです。特に「平屋」と「2階建て」、どちらを選ぶべきか悩まれる方は多いでしょう。

この記事では、それぞれの住宅タイプの耐震性の特徴を詳しく解説し、耐震性を高めるための最新技術や実際の地震被害の事例を踏まえて、貴方の家づくりに役立つ情報をお届けします。注文住宅を考えているご家族、特に初めて住宅を建てる方はぜひ最後までお読みください。住まいの安全と快適性を両立させるヒントがきっと見つかります。

はじめに:地震が多い日本だからこそ、住まいの耐震性を見直そう

日本は世界でも有数の地震多発国です。年間に数千回もの地震が発生しており、そのうち震度5以上の地震も頻繁に起こっています。特に南海トラフ地震や首都直下地震など、今後発生が懸念される巨大地震のリスクもあるため、住宅の耐震性は安全な暮らしを守るために欠かせない要素です。

また、住宅の耐震性能が不足していると、倒壊や大きな損傷のリスクが高まり、家族の命だけでなく財産も危険にさらされます。逆に適切な耐震設計がされている家は、災害時の被害を抑え、安心して生活を続けられる土台となります。

その中で、注文住宅の中でも人気の高い「平屋」と「2階建て」は、構造が異なるため耐震性の特徴にも違いがあります。どちらがより地震に強いのか、なぜそう言えるのかを理解することは、失敗しない家づくりの第一歩です。

1.平屋の耐震性の特徴

重心が低く、揺れに強い構造

平屋住宅は地面に近い1階部分に全ての生活空間があるため、建物の重心が低く設定されます。地震時には建物の重心が低いほど揺れの影響が少なく、揺れの周期が短いため建物全体が安定しやすいのです。専門的には「重心」と「剛心」の位置関係が重要ですが、平屋は重心・剛心のズレが少なく安定性が高い構造と言えます。

実際に私が担当した平屋住宅の現場では、熊本地震の際に近隣の2階建て住宅が損傷を受ける中、平屋住宅は揺れが少なく被害もほとんどありませんでした。これにより、実体験として平屋の耐震性の高さを実感しています。

建物全体のバランスがとれた設計

平屋は建物の形状が水平に広がるため、荷重が均等に分散されやすい特徴があります。柱や壁にかかる負担が偏りにくく、設計段階でバランスの良い配置がしやすいため、地震の揺れに対して強い構造を作りやすいのです。

また、建物の形状がシンプルであることが多く、耐震壁の配置や構造補強の計画が立てやすい点もメリットです。このため、耐震性能の計算や施工管理がしっかり行われ、結果的に安心感の高い住宅となります。

壁量の確保がしやすい

住宅の耐震性を左右する重要な要素が「壁量」、つまり耐力壁の量です。平屋は2階建と比較して間取りに自由度があり、部屋の配置や壁の量を確保しやすいため、壁のバランスを整えやすいのが特徴です。これにより耐震性能を高めるための壁量基準を満たしやすく、耐震等級の取得も比較的容易です。

例えば、吹き抜けや大きな窓のない設計にすることで耐震壁を増やし、建物の強度を上げることも可能です。私の経験では、壁量を十分に確保した平屋は地震に強いだけでなく、長期的な住まいの安定性にも寄与しています。

構造的にシンプルな分、施工ミスが起きにくい

平屋は階が1つだけで構造がシンプルなため、施工の管理が行き届きやすく、施工ミスのリスクが減ります。複雑な2階建てや3階建てに比べて、柱や梁の接合部の数も少なく、職人の手作業による誤差も少なくなります。

これが耐震性の信頼性を高める要因になっており、私の現場経験でも、平屋の施工は品質を高く保ちやすいと感じています。結果として、施工の正確さが地震に強い家をつくることにつながっています。

2.2階建ての耐震性の特徴

建物が縦に長いため揺れの影響を受けやすい

2階建て住宅は高さがあるため、地震の揺れが建物の上部に伝わる際に振れ幅が大きくなりやすい構造です。特に2階部分では地震時の揺れが増幅されるため、耐震設計においては高さ方向の強度確保が重要になります。

私の経験では、2階建ての設計で揺れ対策を怠ると、壁のひび割れや柱の変形などの被害が起きやすくなり、住み心地の悪化や補修費用の増加につながるケースを多く見てきました。

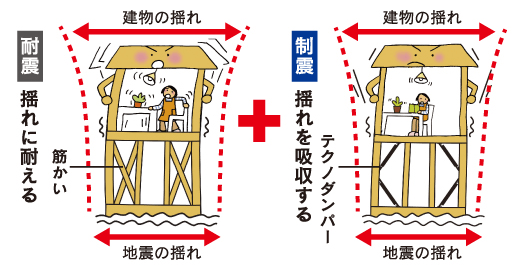

耐震等級や制震・免震技術で対応可能

しかし、近年の耐震技術の進化により、2階建てでも耐震等級3を取得したり、制震ダンパーや免震装置を設置することで、揺れを大幅に抑えることが可能です。これにより、以前よりも安心して2階建て住宅を選択できるようになりました。

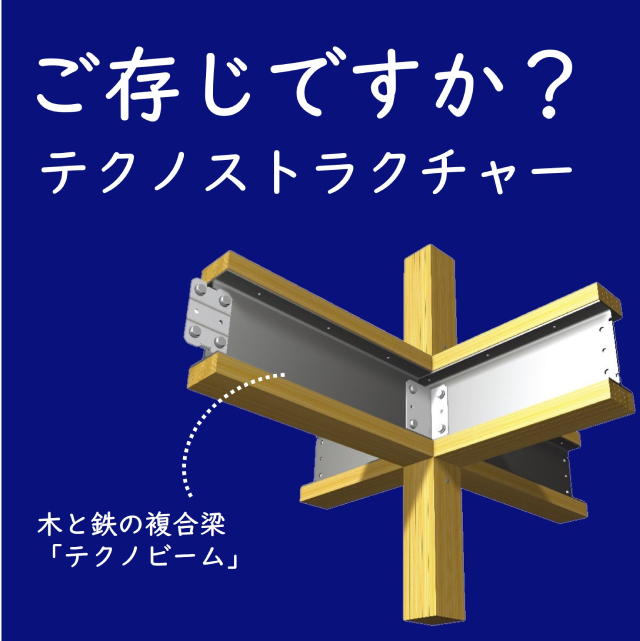

特にパナソニックのテクノストラクチャー工法や制震技術を取り入れた住宅は、実際に大地震で被害が少なかった事例も多数報告されています。私たち𠮷原建設でも、こうした最新技術の導入を積極的にすすめています。

階によって構造的な負荷が異なるため、設計に注意が必要

2階建ては1階と2階でかかる負荷が異なり、構造計算においては階ごとの荷重分散や耐力壁の配置バランスを慎重に設計する必要があります。これを怠ると、構造的な弱点が生じ、地震時に損傷が集中するリスクがあります。

設計段階で最新の耐震基準に則った細やかな計算を行うことが、2階建ての安全性を確保する鍵です。経験豊富な住宅会社を選ぶことが重要です。

間取りによっては耐震性が落ちるケースも

2階建ては吹き抜けや大きな窓の多用、複雑な形状の設計により、耐震壁の設置が制限されるケースがあります。これにより壁量不足となり、耐震性が低下する恐れがあります。

そのため、間取りのデザインと耐震性のバランスを考慮し、耐震性能を犠牲にしない設計を心がけることが大切です。私の経験では、建築士と密に相談して耐震壁の配置を工夫することで、美しさと強さを両立した家づくりが可能です。

3.耐震性の比較:平屋と2階建て、どちらが安心?

地震時の揺れの影響

平屋は建物の重心が低く揺れが伝わりにくいため、地震時の揺れに強いという特性があります。揺れの周期も短く、揺れによる損傷のリスクが低いのがメリットです。一方、2階建ては上部階ほど揺れが大きくなるため、揺れの影響を受けやすく注意が必要です。

しかし、2階建てでも耐震技術の導入により揺れの抑制が可能であり、設計の工夫次第で十分に安心できる住まいを実現できます。耐震設計の質が揺れの影響に大きく関わると言えます。

構造の安定性(重心・剛性)

平屋は構造が水平に広がり重心も低いため、建物全体の剛性を確保しやすく安定性が高いのが特徴です。2階建ては高さがあるため、重心が上に偏りやすく、剛性確保のために構造補強や耐震壁の配置が重要となります。

剛性が不足すると建物が揺れやすくなり、損傷リスクが上がるため、特に2階建てでは構造設計に十分な配慮が必要です。

耐震等級取得のしやすさ

平屋は構造がシンプルなため、耐震等級1〜3の取得が比較的容易です。2階建ては複雑な構造や間取りの影響で耐震等級取得が難しい場合もありますが、最新の設計技術や補強を活用すれば高い等級を取得可能です。

私たちの施工例でも、2階建てで耐震等級3をクリアし、災害に強い住宅を実現した事例が多数あります。

建築コストと耐震補強の関係

平屋は土地の広さが必要なため、都市部や土地価格が高い地域では土地コストがかさむ傾向にあります。一方で、構造がシンプルなため建物自体の建築コストは抑えられやすいです。

2階建ては土地を有効活用できるため土地コストを抑えられる場合が多いですが、耐震補強や制震・免震装置の導入で建築費用が上がることもあります。コストと耐震性能のバランスを考えながら選択することが重要です。

4.耐震性を高めるためのポイント

地盤調査の重要性

耐震性は建物の構造だけでなく、建てる土地の地盤の強さにも大きく依存します。軟弱地盤の場合、地震の揺れが増幅されやすく、建物の損傷リスクが高まります。したがって、建築前に専門的な地盤調査を実施し、必要に応じて地盤補強を行うことは安全な家づくりの第一歩です。

私たち𠮷原建設では、宮崎県内の多様な地質に対応するため、精密な地盤調査を必ず行い、その結果に基づいた最適な地盤補強をご提案しています。

耐震等級とその目安

耐震等級は国の基準に基づき、1から3まで設定されています。等級1は建築基準法レベル、等級2はそれの1.25倍の耐震性能、等級3は1.5倍の耐震性能を持つとされています。注文住宅では、安全性を高めるために耐震等級2以上を目指すことが推奨されています。

耐震等級3の住宅は消防署や警察署と同じレベルの耐震性能を持ち、巨大地震でも倒壊しにくいと評価されています。私たちの設計でも、耐震等級3取得を目指すケースが増えています。

制震・免震構造の導入事例

制震装置や免震構造は、地震の揺れを吸収・軽減する最新技術です。制震ダンパーは揺れのエネルギーを熱などに変換して吸収し、免震装置は建物と地盤を分離して揺れを直接伝わりにくくします。

例えば、熊本地震では制震技術を導入した住宅が大きな被害を免れたケースもあり、私たち𠮷原建設でもパナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーの制震技術を採用しています。これにより、2階建ての揺れ対策を強化し、安心できる住まいを提供しています。

5.実際の被害事例・地震後の評価から見る平屋と2階建て

熊本地震・東日本大震災などの事例から学ぶ

2016年の熊本地震や2011年の東日本大震災では、多くの住宅が被害を受けました。これらの被害調査では、平屋住宅は倒壊率が比較的低く、構造の安定性の高さが示されました。一方で、耐震設計を適切に行った2階建て住宅も大きな被害を免れており、設計の質が重要な要素であることがわかりました。

これらの事例からは、単に住宅の階数だけでなく、設計や施工の質が耐震性を左右することを強く学べます。

耐震等級を取った家の生存率

耐震等級3を取得した住宅は大地震に対して高い耐性を示しており、実際の被害データでも倒壊や大破が少ない傾向にあります。これにより、命を守る住宅として高い信頼が寄せられています。

私の経験でも、等級3の家は震災後も安心して住み続けられる状態が多く、家族の安全確保に大きく貢献していると感じています。

住宅の形状と被害の相関性

住宅の形状が複雑であるほど、耐震壁の配置が難しくなり、被害リスクが高まる傾向があります。

なるべくシンプルな形状や壁量を確保した設計を心がけることで、被害を最小限に抑えられます。設計段階での専門的な検討が重要です。

6.ライフスタイルに合った選択を

家族構成・将来性・土地の広さを考慮する

注文住宅は耐震性だけでなく、家族構成や将来の生活変化も考慮した計画が大切です。

また、土地の広さによって平屋の建築が難しいケースもあり、その場合は2階建ての方が合理的です。ライフスタイルに合った住宅形態の選択が、長く快適に暮らせる秘訣です。

耐震性だけでなく、住みやすさやコストとのバランスも重要

耐震性を追求しすぎると建築コストが高くなり、予算を圧迫する場合もあります。一方で安全性を犠牲にすると生活に不安が残ります。住みやすさ、予算、耐震性のバランスを考慮しながら、最適なプランを立てることが大切です。

私たちはお客様のご希望と予算を丁寧にヒアリングし、耐震性能を維持しつつもコストパフォーマンスの高い設計をご提案しています。

まとめ

平屋は建物の重心が低く構造がシンプルであるため、耐震性が高く揺れに強い住宅形態として非常におすすめです。ただし、広い土地が必要な点や間取りの制限があるため、土地の条件と合わせて検討する必要があります。

2階建ては土地の有効活用が可能ですが、耐震性を確保するためには設計・施工の専門性が欠かせません。耐震等級の取得や制震技術の導入によって安全性は大きく向上しています。

最も重要なのは、信頼できる住宅会社とじっくり相談し、ご自身のライフスタイルや地域環境に最適な住まいを選ぶことです。𠮷原建設では、宮崎県内の多様なニーズに対応したモダンデザインの注文住宅を提供し、耐震性能にもこだわった住まいづくりをサポートしています。

𠮷原建設では、宮崎市・都城市・延岡市・西都市・日南市・日向市・小林市・国富町・綾町・新富町・高鍋町・木城町・川南町でモダンデザインの注文住宅をご提案しています。 宮崎市・都城市・延岡市・西都市・日南市・日向市・小林市・国富町・綾町・新富町・高鍋町・木城町・川南町でのお家づくりは𠮷原建設にお任せください!パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャーの家も対応できます。